オレラグ

引っかけるでは心許ない、勝ち続けよ、そして掴み取ろう。【Review】第13節 V・ファーレン長崎戦

およそ勝利した監督とは思えないくらい切迫したコメントを残したレノファ戦後の吉永さん。それは選手1人1人がより強い覚悟を持ってほしいという意味があったそう。

そして迎えた今節。

もちろん、そういう意識を改めて持って、連勝しようと気持ちを入れて臨んだと思います。

しかし、それにしてはあまりにもったいないゲームをしてしまいました。

勝ち慣れていない……というと語弊がありそうですね。

もう少し正確に言えば、勝ち続け慣れていないチームであることは明白で、それはなかなか簡単に払拭できるものではないのかなと思わされました。

いやはや、苦しい……。

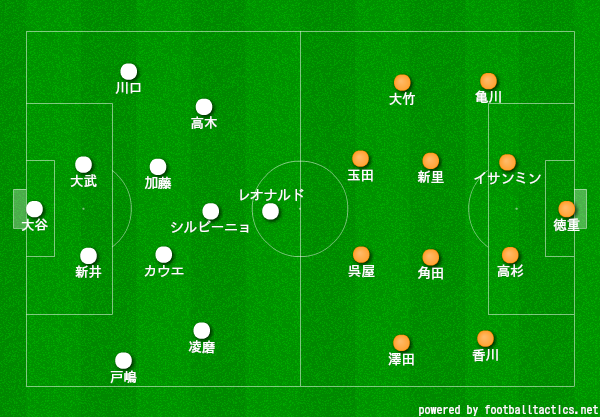

スタメン

新潟は前節と全く同じスタートの11人で、ベンチには今季初めてパウロンが入りました。

長崎は水曜日のルヴァンからは予想通りほぼ全員の10人を入れ替え、また、前節のリーグ戦からで言えば2人の入れ替えになっていました。

今季仙台時代の恩師・手倉森さんの下で再びプレーすることになった角田は、これまで欠場した2試合以外は全てCBとしてスタメンフル出場を果たしていましたが、この日は初めてボランチとして起用されました。

前半

プレビューで「出鼻を折るではないけど、入りから食ってかかるのもおもしろいかもよ」みたいなことを書いたのですが、逆に折られました。

7分、右サイド亀川からボランチの新里へ渡り、新里から下りてきた玉田へくさびの縦パス。

玉田がシンプルに左サイドへ展開して受けた香川からのクロスにファーサイドで合わせたのは呉屋でした。

キックオフからしばらくお互いプレッシャーをかけあう展開が一段落してすぐのところでやられたわけですが、別に一段落するのはいいのです。そうしないと持ちませんから。

しかし、落ち着きすぎというか、球際の強度まで落ちてしまった印象でした。シュートの呉屋にしろ、クロスを上げた香川にしろ、その前の玉田にしろ、です。ほぼストレスなくプレーをさせてしまいました。

また、前半に関しては下りてくる玉田や右サイドから内側に入ってくる大竹への対応がどうにも中途半端なシーンが目につきました。

そこを完全に潰したり、奪いきったりする必要はありません。ある程度しっかりついていって、前方へのプレーさえさせなければよかったはずです。

しかし、この先制点の場面しかり、40分にも玉田と大竹の2人の連携から裏を取られかけるピンチも作られてしまっていました。

10分を過ぎたあたりから長崎はラインを下げて自陣にブロックを構える守備態勢にしてきます。それによってボールは新潟が持てるようになります。

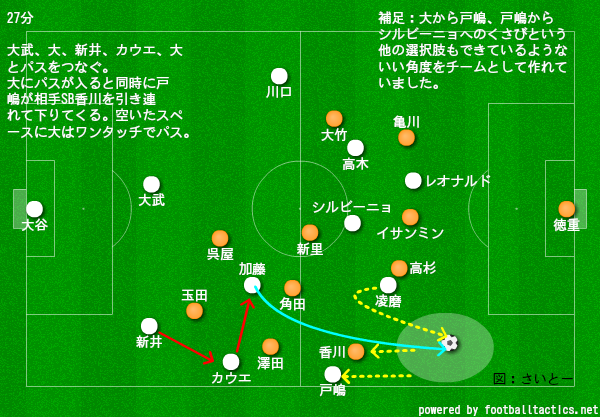

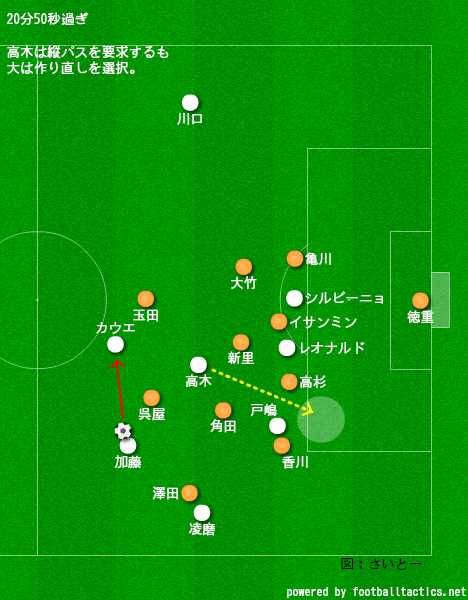

すると、17分(善朗がライン間で受けて、さらにやり直した後は新井からシルビーニョへのくさびが入る出し入れの形)や、27分(CBとボランチがワンタッチで動かしてから凌磨がサイドのスペースに飛び出す形)のように縦パスを入れたり、リズムよくボールを動かせたりするようにもなってきます。

また、31分の尚紀のクロスから最後は凌磨がシュートまでいったところや、41分のサチローからのクロスをシルビーニョがファーサイドで収めてシュートへいったシーンなど、練習からも意識してやっていた、何度かやり直しながらでもシュートまで持ち込む形が見られるようになっていました。

ただ、それと同時に相手のファーストプレッシャーライン(相手の2トップとそれに付いてくるSHも含めて)を超えるところで苦戦する場面もよく見られました。

試合後吉永さんもコメントされていたミスの多さはこのあたりにも影響が及んでいたかと思います。

なかなか同点に追い付けないけれどそれでも、最悪前半はこのまま終わって後半へ行きたい、なんて思っていたらラストプレーで大竹の直接FKが美しい弧を描いてストン。追加点を奪われてしまいます。

プレビューで注意と書いた大竹ですが、中村俊輔を彷彿とさせるフォームからの左足キックは非常に魅力的で、正直FC東京時代から好きな選手だったのですが、全く余計なことをしてくれました。

また、これは純粋な疑問になってしまいますが、大竹が蹴る寸前、大谷は右足に少し重心が乗ったように見えましたがあれはどういう理由だったのか。

そして、大谷は中央やや右側に立ち、壁は左側に高い選手を並べて空けた左側はある程度壁でカバーということだったのかもしれませんが、あの守り方は問題なかったのか。気になってしまいました。

後半

新潟はスタートから大→ズミさんを投入して、カウエがアンカーでインサイドハーフにシルビーニョとズミさんという4-1-4-1の形にします。

長崎は前半のうちにアクシデントで澤田→翁長が入っており、また後半開始直後の50分にもアクシデントで玉田→畑と早い段階で2人の交代カードを切らざるを得ない状況になっていました。

後半に入って、吉永さんのHTコメント通り切り替えが早くなり、また、解説の山形さんがご指摘されていた通り距離感がよくなり連動性が出てきます。

相手陣内での時間が増えてきて少しずつ押し込めるようになった中で59分でした。

カウエの縦パスをレオが落として善朗がつなぐと抜け出した凌磨が落ち着いてシュート!1点差に詰め寄ります。

これは文句なし、綺麗な流れの崩しでした。これで凌磨は今季4点目。アシストの善朗と共にいまや欠かせない選手です。

得点の直後、サチロー→パウロン。パウロンついに新潟デビューを果たします。右のCBに入り、新井が左SBで尚紀が右SBへ移りました。

1点を返して引き続き攻めます。

縦パスも入っていましたし、クロスが跳ね返されても中盤の中央を3人にしたことでセカンドボールもよく拾えていましたし、相手陣内でゲームを進めることができていました。

しかし、そんな同点への機運が徐々に上がり始めていた中で今回もやはりミスからやられてしまいます。

68分、シルビーニョがもたついたところをプレスバックしてきた呉屋にカットされると、一旦はパウロンが流れを止めますが、ルーズボールをつなげずに角田に奪われスルーパス。

左サイドを抜け出した翁長のマイナスのクロスを大竹がスルーして新里のシュート。畑が少し触りコースを変えてゴールへ。与えてはいけない3点目。

72分両チーム最後の交代を行いました。

新潟はシルビーニョ→至恩、長崎は呉屋→島田を投入します。

シルビーニョについては正直これでは使いづらいと感じました。

彼のセンスは間違いなく武器になります。あの独特なリズムは新潟の選手の中だけでの話ではなくリーグの中でもあまりいないからです。

しかし、どうにも自分が決定的なパスを出そう、自分がなんとかしようという意識が強すぎる気がしました。必要以上の色気が仇になったり、倒れてファールをアピールしても取ってもらえなかったりして奪われる回数が多く、あれでは味方への要求も説得力がなくなってしまいます。

ファールの基準など適応してほしいところはありますが、全てが適応する必要もありません。ある種の違和感がチームの武器になることもあります。

しかし、もう少しシンプルに周りを使えるところは使った方が結果的に彼もプレーしやすくなるのではとも思ってしまいました……。

新潟は至恩が左サイドで、インサイドハーフに善朗が移ります。

長崎は畑の1トップで角田をアンカーにして島田と新里がインサイドハーフの4-1-4-1で形を合わせてきました。

すると、この長崎の交代により中盤中央での数的優位がなくなってしまいボールが拾いづらくなり、悪い失い方が減ったり、至恩の仕掛けも効果的だったりして押し込みはしましたが、緩急の点で物足りなく感じ、最深部までは入り切れないまま過ぎてしまった印象でした。

それでも最後、右サイドから凌磨が仕掛けて行って一旦止められながらもつないだ善朗がさらに仕掛けてPKを獲得し、これをレオがしっかり決めます。

しかし、そのまま試合終了。3-2。

最後まで攻めの姿勢を見せて再び1点差にしましたが時すでに遅し、でした。

前半のオフサイドはゼロ

まず、前節レノファ戦のレビューで「2-0は危険というのは思い込み」と偉そうに書いたのですが、この試合はそんな“危険な2-0”を実証できる、いや、すべき流れのゲームだったと感じます。

もちろん、そもそも2-0にされてはいけないわけではありますが……。

また、長崎について「盤石な印象はない」とこれもまた偉そうにプレビューで書いたのですが、やっぱりパッと見でバランスは悪くなさそうでも、ライン間や選手間は取れるくらいの感じには見えました。

しかし、逆に言うと入れられそうだからよりいいところを探してしまい、そればかりに固執しちゃったとも言える気がしました。

レベルが上がると、この入れられるように見えて入れられない展開を誘うように狙ってやってくるチームもありますが、恐らく長崎はまだそこまで意図的ではなかったかとは思います。

それでもボランチに角田が入ったことで今まで潰せなかったところまで目が届くようになったというのは言えるのではないでしょうか。

固執しちゃったように見えた新潟からすれば前半はオフサイドがなかったことからも言えるように、もう少し裏を使ってもよかったかなとは思います。

特に善朗なんかは20分50秒過ぎに、抜け出そうとしたけどボールが出て来ず、直後の22分にイエローもらった後「大!出せよ!」みたいなことを言っているように見えました。

このシーン以外にも動き出したけど出てこなくてやめるシーンはいくつかありましたが、仮に通らなくてもそれが相手にとってはラインコントロールの迷いにもつながったりするわけですから、もう少し裏へ動き出した選手を使うべきだったかなとは思います。

ビルドアップの立ち位置

ビルドアップの際にSBがやや内側に立ち位置を取るシーンが興味深く感じました。

前半もなかったわけではありませんでしたが、後半システムを変えて中盤の底をカウエ1人が担う形になってから、その空いた脇のスペースにSBが入ってサポートするという流れになり見えやすくなっていたように思います。

マンチェスター・シティの監督であるグアルディオラがバイエルンを指揮していた頃くらいから一般的になった、いわゆる偽SBみたいな形で、高徳も現在所属するハンブルガーでは同じような役割を担っているのですが、メリットとしては相手のマークにちょっとした悩みの種になり得る判断(付いていくか受け渡すか)を迫れることや、CBからサイドに張ったSHへのパスコースが開けること、さらにカウンターを受ける際に中央のスペースをまずケアできること、といった点があります。

また、この試合で言うと右のサチローがそこに入ることで、ズミさんがボールを受けに下りる手間が省けてより高い位置でプレーすることが可能になっていたようにも見えました。

それぞれの選手の個性やSHとの関係性からか、サチローの方が割とハッキリそういうシーンがあった気はしますがそれが指示なのかアドリブ的なものなのかは定かではありません。また、従来のSBがサイドへ張って高い位置を取って、SHが内側に入るというやり方同様これも1つの手段に過ぎません。

ただ、戦い方の引き出しとしてもう少し体系的に取り組んでみてもいいかもしれないと感じました。

最後に

長崎の猫は多くが尾の曲がっている通称・尾曲がり猫だそうです。

その曲がった尾は幸運を引っかけるということで“幸運のかぎしっぽ”などと呼ばれているみたいですけど、じゃあ勝利を引っかけよう!みたいなことをプレビューで書こうとして忘れたんですけど、いやいや、引っかけるも何も……という感じになってしまいました。

勝利(幸運)を引っかける、引っかけないというのは、自分達のもったいないを排除してからの段階です。

予定を見ると次に長崎と対戦するのは最終戦なんですね。その時に最高な結末を引っかけられるように、次節からやっていかなければなりません。

いや、引っかけるなんて危なっかしくてはダメですね。がっちり掴み取るために、がんばれ、がんばろう。